Le film de Marie-Hélène Roux, sorti en salles le 24 septembre, retrace le parcours remarquable du gynécologue congolais, prix Nobel de la paix 2018, et son combat contre les violences sexuelles infligées aux femmes dans l’est de son pays.

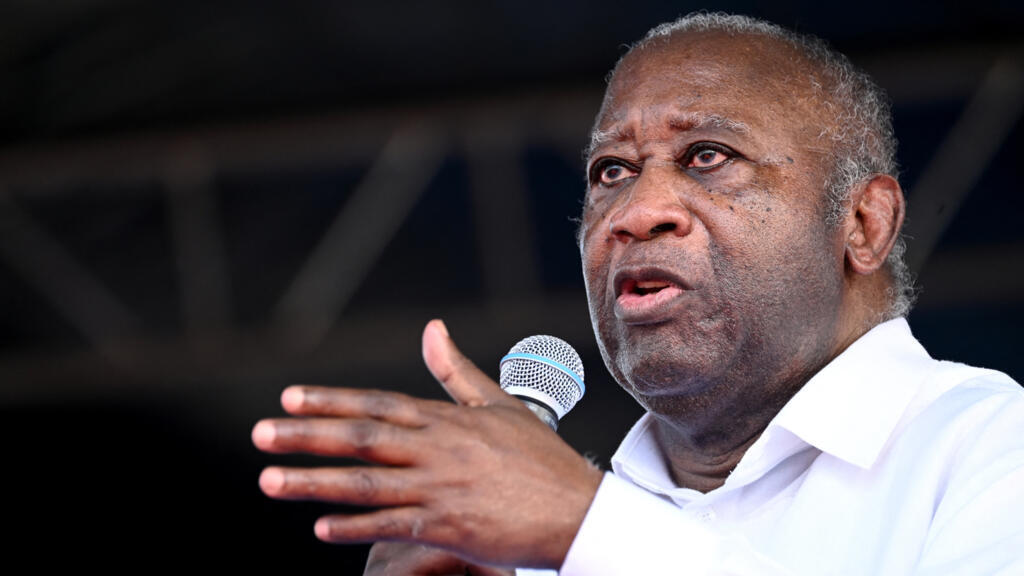

Dans le film intitulé « Muganga, l’homme qui soigne », qui dure 1h 45 minutes, Marie-Hélène Roux signe le récit du destin hors du commun du Dr Denis Mukwege, incarné par Isaach de Bankolé. Ce gynécologue congolais, distingué par le prix Nobel de la paix en 2018, a consacré sa vie à soigner les femmes victimes de viols de guerre dans l’est de la République démocratique du Congo (RD Congo). À ses côtés, le chirurgien belge Guy Cadière, interprété par Vincent Macaigne, l’accompagne dans ce combat à la fois médical et profondément humain.

Originaire de Bukavu, dans l’est de la RD Congo, Denis Mukwege débute sa carrière après des études au Burundi, puis une spécialisation en gynécologie à Angers. Il exerce à l’hôpital de Lemera, qui sera détruit en 1996 lors du déclenchement de la première guerre du Congo. Trois ans plus tard, de retour d’exil au Kenya, il fonde l’hôpital de Panzi à Bukavu, initialement conçu comme une maternité. Très vite, la réalité du terrain le rattrape. Les violences sexuelles deviennent massives, systématiques. L’établissement se transforme alors en centre de chirurgie réparatrice pour les femmes violées, mutilées, brisées.

Du scalpel au plaidoyer international

Confronté à des violences extrêmes, souvent infligées dans le but de terroriser et contrôler les populations locales, Mukwege prend conscience que le traitement médical ne suffit plus. Il choisit alors de prendre la parole sur la scène internationale pour dénoncer l’impunité et l’inaction face à ce qu’il appelle une véritable « guerre sur le corps des femmes ».

📣 Ne manquez plus rien de l’actualité africaine en direct sur notre chaîne WHATSAPP

Lors de son discours de réception du prix Nobel, il évoque le cas de sa première patiente, une femme violée, à qui les agresseurs avaient tiré dans les organes génitaux. Ce genre d’atrocité, déclare-t-il, est loin d’être isolé. En 2025, plus de 130 000 cas de viols ont été signalés dans le pays, dont une majorité dans l’est, région déchirée par les conflits et l’avidité pour ses ressources minières.

Un film de fiction pour une réalité trop vraie

Après le documentaire L’Homme qui répare les femmes de Thierry Michel en 2015, « Muganga » choisit la voie de la fiction pour donner une portée plus large à ce drame humain. « Le cinéma est un puissant vecteur d’émotions », estime la réalisatrice, convaincue que l’art peut mobiliser les consciences. Le film s’ouvre sur une scène brutale et saisissante, destinée à plonger immédiatement le spectateur dans la réalité atroce que vivent les femmes congolaises. Le récit, à la fois réaliste et empreint de poésie visuelle, suit de près le travail du duo de médecins, des soignants, mais surtout des patientes, véritables piliers de cette lutte collective. “La guérison est collective”, affirme le Dr Denis Mukwege dans le film.

Lire : Violence au Cameroun : des idées pour y remédier

Une idée au cœur de la mise en scène, qui accorde une place centrale aux femmes, non pas seulement comme victimes, mais comme survivantes, actrices de leur propre reconstruction. La réalisatrice insiste sur cette solidarité unique tissée autour de l’hôpital de Panzi, devenu un havre de dignité au cœur du chaos. Entre séquences naturalistes et scènes plus impressionnistes, le film interroge également les responsabilités locales comme internationales dans la perpétuation de ces violences.

À travers le portrait du Dr Denis Mukwege, le film rend hommage à tous ceux qui, dans l’ombre, luttent contre l’indicible. Il salue le courage des femmes qui, malgré les blessures physiques et psychologiques, se relèvent, témoignent et construisent”.