Après 60 ans de travail, l’organisation a achevé les trois derniers volumes de son « Histoire générale de l’Afrique », retraçant l’histoire du continent vue par elle-même.

Après plus de 60 ans de travail, l’UNESCO a annoncé, le 17 octobre au siège de Paris, la publication des trois derniers volumes de l’Histoire générale de l’Afrique (IX, X et XI). Le volume IX met à jour les connaissances accumulées depuis 1981. Le document explore les circulations africaines et les diasporas, de la Mésopotamie du IXᵉ siècle aux Amériques contemporaines. Il s’intéresse à l’Afrique contemporaine et à ses défis globaux : démographie, urbanisation, migrations, santé publique, égalité de genre et justice environnementale.

Un patrimoine accessible et multilingue

La traduction des volumes en langues africaines comme le kiswahili, le haoussa ou le peul illustre l’ambition de rendre l’histoire accessible au plus grand nombre. L’oralité, longtemps considérée comme folklore, est désormais reconnue comme source historique légitime, aux côtés des manuscrits en arabe ou en ajami.

En 2009, l’Union africaine encourage la poursuite du projet pour inclure les événements contemporains. Dès 2013, un nouveau comité scientifique coordonne les recherches et le choix des contenus, mobilisant plus de 200 chercheurs. En 2018, la directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, relance le chantier pour le mener à terme, préservant l’ambition de raconter l’Afrique telle qu’elle se voit elle-même.

Une approche innovante pour les jeunes générations

Pour rendre l’histoire vivante, l’UNESCO a développé des dispositifs ludiques, comme le jeu vidéo Héros africains, mettant en scène des figures historiques emblématiques, de la reine Nzinga à Toussaint Louverture. L’objectif : compléter les manuels scolaires et favoriser l’appropriation de l’histoire par les élèves dans des formats modernes et engageants.

📣 Ne manquez plus rien de l’actualité africaine en direct sur notre chaîne WHATSAPP

L’Histoire générale de l’Afrique dépasse la simple restitution des faits : elle constitue un levier d’éducation, d’identité et de développement culturel. Si elle est intégrée dans les programmes scolaires et utilisée par les enseignants, elle pourra enfin accomplir sa mission : donner aux Africains les moyens de raconter leur histoire eux-mêmes, dans les classes comme dans la vie quotidienne.

De la publication à l’enseignement

L’un des défis majeurs reste la diffusion. Les premiers tomes ont eu du mal à atteindre les écoles et universités africaines. Les nouveaux volumes cherchent à corriger cela grâce à des outils numériques et pédagogiques, intégrant les contenus dans les programmes scolaires et universitaires. Le Curriculum Pathway Tool, dévoilé en octobre, fournit aux enseignants des guides, plans de cours et dossiers thématiques adaptés à différents contextes et niveaux scolaires.

Lire : Patrimoine mondial : les Bijagos de Guinée-Bissau reconnus par l’Unesco

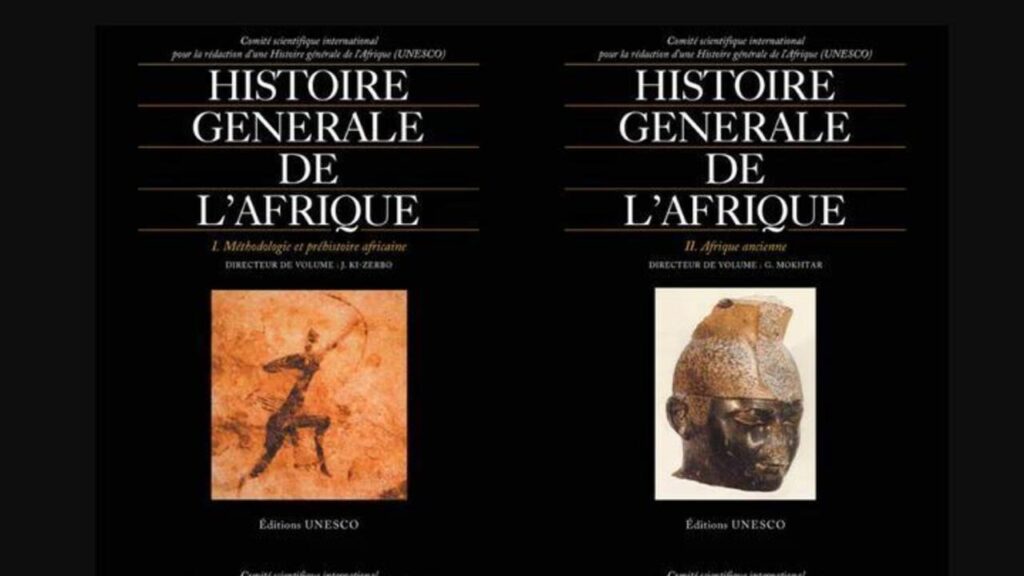

Dès 1964, l’UNESCO réunit des centaines de chercheurs africains et internationaux, dont Djibril Tamsir Niane, Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga ou Ali Mazrui. Sous la direction d’un comité scientifique majoritairement africain, 550 spécialistes ont produit les huit premiers volumes entre 1981 et 1994, couvrant l’histoire ancienne comme récente. L’œuvre se distingue par son approche pluridisciplinaire, combinant archives, traditions orales, archéologie, épigraphie et linguistique historique.